摘要:大学排名自产生以来一直以来备受诟病,备受争议的背后实质上反映出社会公众在对待大学排名方面所体现出的一元、片面的认识,并没有进行充分且辩证的思考。实际上大学排名无论是对社会、还是高校的发展都能够产生一定的积极作用。本文采用二维象限分析法,建构新的研究模型,将大学排名的影响进行详细的整理与归类,归纳出大学排名对两大主体:大学与社会所带来的积极、消极作用,如大学排名能够促进大学管理制度的改革与完善、大学排名对于不同群体的学生选择大学就读具有差异性等。因此,使用二维象限分析法对大学排名的影响进行逐一的分析有利于从大学与社会的角度打破社会公众对大学排名原有的刻板印象、全面地认识大学排名的影响。

关键词:大学排名;二维象限分析法;大学排名影响

一、引言

[1] 伴随着改革开放40周年以来的经济发展,我国的高等教育快速从高等教育的精英化阶段进入到高等教育的大众化阶段,并即将进入高等教育的普及化阶段。高等教育的快速发展,使得教育质量已成为政府、社会和高等学校等关注的焦点。大学排名为公众了解高等教育质量、为政府监督高等学校发展、为高校认识自己的状况提供了一条有效的途径。在我国,1987年中国管理科学研究院科学学研究所就发布了中国第一个大学排名[1]。此后经过三十多年的发展,大学排名的种类、形式与大学排名的机构不断涌现,同时大学排名给各方面带来的影响也更加深刻。

大学排名所带来的影响实际上可以进一步划分为对高校自身与社会的影响。因为大学排名的对象是大学,大学会通过各种措施保持或提升排名,那么可以说大学排名已经对大学产生了影响。而大学排名对社会的影响可以分为两个层面,一个层面是指大学排名对与大学存在利益相关的主体的影响,如政府、未进入大学的学生以及社会团体等,通过将这些利益相关者与大学的关系中剥离出来,纯粹的分析大学排名是如何对于这些主体产生作用的以及产生了怎样的作用;另一个层面是指大学排名通过对以上具象主体的影响对整体的高等教育质量这一抽象事物产生怎样的影响。因此,从大学排名对大学以及社会的影响两个视角来看大学排名可以全面的了解大学排名所带来的影响,而使用二维象限分析法可以在此基础上总结出大学排名对二者的积极或消极作用。

二、二维象限分析法应用

二维象限分析法是在“点”式方法与“线”式方法的基础之上建立起来的研究范式。二维象限分析法主要包括两维、四极与四面。所谓的“两维”是指构成二维象限中的两个坐标抽。“四极”是指两个坐标轴的四端,其代表的是两种截然相反的观点。“四面”是指由“两维”与“两极”所构成的四个平面,其中的一个平面所代表的是由一个维度中的“一极”与另一个维度中的“一极”所形成的一个综合观点。二维象限分析法这一研究范式的优势在于能够将研究对象放置在四种情况下加以论述,打破单一思维的束缚,甚至能够提出更多具有意义与价值的新观点[2]。

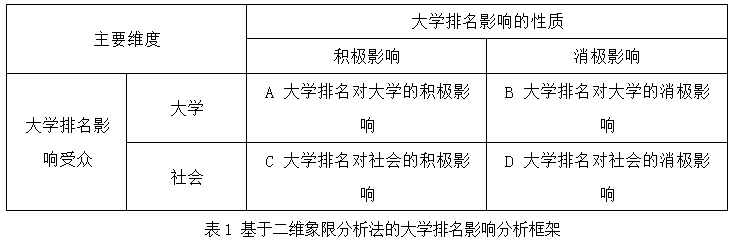

根据二维象限分析法研究范式,本文所包括的“两维”有:大学排名影响的性质、大学排名的影响受众;“两维”下包含“四极”,即大学排名产生的积极影响、消极影响,大学排名对大学的影响、对社会的影响;最终形成的“四面”:大学排名对大学的积极影响、大学排名对大学的消极影响,大学排名对社会的积极影响、大学排名对社会的消极影响。详见表1。

三、二维象限分析法下的大学排名影响

(一)大学排名对大学积极的影响

大学排名能够对大学的发展起到一定的促进作用,主要表现在外部指标体系的导向作用、促使大学内部管理的改革与完善以及促进大学间联系的加强三方面。大学排名的指标体系实际上具有一定的导向性。大学排名最初出现在上个世纪八十年代的美国而后开始流行于全世界,我们所熟知的全世界最著名的大学排行榜有QS世界大学排名、泰晤士高等教育世界大学、US News世界大学排名等,这些世界大学排名中注重科研成果以及高校国际化程度的指标对于大学科学研究水平与能力的提高具有一定的推动作用[3]。仅以2019年中国科技论文统计数据为例,从2009年到2019年,中国科技人员共发表国际论文260.64万篇,数量比2018年统计时增加了14.7%,我国排在世界第二位[4]。科技论文发表数量的迅速激增可以在一定程度上佐证大学为提高排名而鼓励教师发表国际高水平期刊,更深层次的是在国际高水平期刊发表论文不仅意味着能够展现我国高校的科研实力,还能促进与同领域国外高水平大学的学术交流与合作及我国大学科研实力的提升,这是大学排名指标体系正向作用的体现。

在大学排名的影响下,大学内部管理者的管理行为也在发生变化。根据制度理论的核心观点之一,正式的组织结构通常看起来与非正式的组织有很大的不同。组织工作常常与制度环境的约束“松散耦合”或“解耦”。为了确保合法性和符合普遍的期望,组织可以在不破坏核心技术性活动的情况下对环境压力会做出象征性的反应。但是通过实践分析后发现,大学排名这一外部环境与大学的内部管理工作并没有出现“解耦”,反而形成了“紧密耦合”,原因在于一方面大学排名已经成为社会公众了解、认识甚至是投资大学的必要途径之一,这给大学带来的了巨大的外部竞争压力,另一方面是大学管理者在认知上对大学排名的内化,例如美国第一份法学院年度排名发布后,耶鲁大学的院长称该排名是“白痴投票”,而哈佛大学的院长则称其为“米老鼠”、“纯粹的古怪”和“完全的疯子”[5]。许多人认为这些排名“太愚蠢,不值得认真对待”。不过,管理者也很快就认识到,即使他们认为排名是糟糕的衡量标准,其他人也会认真对待。并且随着大学排名影响的加深,美国的一位法学院院长解释说:“排名会影响法学院的声誉、管理政策、资金分配和预算等方方面面。教育工作者使用排名来评估下属、同事和他们自己,来激励和解释他们的活动,来协调工作,来制定目标和解释结果”。由此可见,在外部压力与内部认同之下,大学排名显然已经深入到大学的内部管理之中,对改善管理行为、改革管理制度等起到一定积极的作用[6]。

此外,除了实施改革管理制度等内部措施,大学的管理者同时还在积极寻求与哈佛、耶鲁、牛津、剑桥大学等这些顶级大学结盟,尤其是在非美国、非欧洲的大学,他们希望树立自己跻身全球精英行列的形象。具体措施包括建立跨国学术联盟,合作办学[7],如新加坡MIT-National大学联盟[8]。外部大学联系与合作的加强,建立大学联盟无疑是双赢或者是多赢的结果,是提高大学教学质量、科研水平,促进大学发展的重要手段。

(二)大学排名对社会积极的影响

大学排名对社会的影响主要分为两个方面,一种是具象的影响,如大学排名对政府、学生、社会团体的具体影响;另一种是抽象的影响,如大学排名对整体的高等教育产生的有利影响。这两个方面的影响并不是独立的,而是具有促进、提高的关系,可以理解为大学排名通过对政府、学生以及企业的影响可以进一步促进整体的高等教育质量的提升。

大学排名对具象的政府、学生、企业雇主体现出的是参考价值。对于政府这一主体而言,大学排名能够帮助政府在大学治理方面制定决策。根据大学排名,德国很少出现国际顶尖大学,所以德国政府通过创建研究生院和组建优秀团队促进科学研究,目的是创建一个德国的“常青藤联盟”,夺回德国在研究领域的历史领导地位。同样的是,在日本,由于人口减少,高等教育入学人数下降,日本政府通过立法与政策措施,提高大学自主权、提高大学管理能力、加强评估、强调质量、发表具有国际竞争力的研究,日本政府希望能够改变高等教育发展模式,以市场导向配置资源取代原有的公立、私立大学[9]。因此,大学排名能够为政府制定高等教育发展战略提供相关的信息,以及促进政府公共政策的转变,并对高等教育与政府的关系产生了新的影响:促使高校提高绩效和生产力,加强体制治理和财政问责制[10]。

大学排名对学生择校也具有一定的帮助,但根据学生对象的不同,这种参考具有一定的差异性。选择一所大学是一种无形的、昂贵的、且充满风险的行为,家长和学生选择大学的不确定性决定了查阅大学排名的可能性[11]。研究表明本科生相比研究生受大学排名影响较小,相比之下研究生会更多的考虑到日后科研、工作的需要,进而深刻地认识到高排名大学内的教师背后所蕴含的社会和文化资本,同理出国留学生相比于不出国的学生而言更会受到大学排名的影响[10]。因此,学生选择大学是一个复杂的决策过程,学生会参考大学排名的信息或者是利用大学排名信息验证他们的选择,但不是决定他们的选择,最终还是要依据学生的兴趣、专业知识的需要做出抉择。

大学排名还成为企业雇主了解毕业生信息的参照。信息纷杂的今天,企业雇主已经不满于详细的、专门的毕业生信息的提供,他们也对毕业生信息的提供提出了更高的诉求。一份由苏塞克斯大学教育学院于2006年发布的《雇主和相关组织对高等教育质量和标准信息的需求》的报告发现,25%的雇主了解毕业生信息是来源于大学排行榜,其中包括《泰晤士报》、《星期日泰晤士报》和《卫报》发布的排行榜,他似乎更喜欢聚合的、一目了然的、高度概括的数据集来帮助他们做出决策[12]。

综上,大学排名的产生对国家体系内的高等教育政策和公共领域都产生了一定的积极作用,这些积极作用会提升整体的高等教育质量;在国际上,大学排名不仅可以作为国家成就与国家声望的象征,同时还是全球知识经济的增长引擎,所以大学的国家身份在世界范围内仍然比大学的机构身份更为重要,这就促使各国加速建设世界一流大学。大学排名的出现既对各利益相关者有一定的有利影响,同时也加速了高等教育质量建设、促进了跨境研究与跨境教育等,最终推动高等教育质量、水平向上发展[13]。

(三)大学排名对大学的消极影响

大学排名在为大学的发展起积极作用的同时,其所带来的消极作用也是不能忽视的,这种消极作用可以分为两个方面,一方面在理论与实践层面大学排名正在主导大学的发展,另一方面大学的排名本身会成为一种禁锢而阻碍大学的发展。

福柯与葛兰西的理论有助于理解大学排名是如何影响大学发展的。在关于纪律、监督和惩罚的著作中,福柯认为控制的形式已经从惩罚转为更抽象的“纪律”,“纪律”可以改变人们的时间和空间活动并使其正常化。在“纪律”社会中,权力通过一系列的关系、规则与程序实施[14]。本质上大学排名不断地更新是一种“监督”的体现,而以排名的方式认识大学改变公众原有的认知观念与认识活动,这便成为一种“纪律”,更深层次的是一种控制。在这种“纪律”之下,大学的发展切合大学排名的需要,显然这是一种不利的取向。

而葛兰西提出的霸权概念则认为权力不是通过直接行使,而是通过规则、制度等方式隐秘地行使,当这些规范变得普遍时,它们会被视为一些“生活经验”或“常识”,此时霸权也就被视为正常的了[15]。通过迁移可以发现排名也有类似的霸权作用,排名机构通过创造一种强有力的规则即指标体系,及不断更新排名使大学排名本身与排名指标体系合理化、普遍化,大学若要提升排名获得诸多利益就需要高度符合排名的指标体系,而这一过程便是大学排名霸权实现的过程,霸权实现的结果就是大学排名影响、干预甚至是在一定程度上控制大学发展的话语权,因此,当大学的发展不再以自身的发展规律、社会需要为中心,这必然会对大学产生一定的消极影响。

以上从理论层面证明大学排名对高校发展的主导,在大学实际管理过程中这种影响也真实存在。例如,已有研究表明大学排名已经深刻的影响到了大学的学科与课程设置。大学排名其中最重要的指标之一是国际化,而有些大学为了吸引更多的国际留学生则开设了多门的外语课程。另外由于理工类学科的科研产出更容易被计量,也就使得这类学科在排名提升过程中更具有优势,最终这两点意味着大学的学科与课程设置面临重新洗牌,较弱的人文社科、艺术等课程和学科被停办或者废除 [10]。这种强调科研重于教学、某些学科(自然科学)高于其他学科的导向显然是错误的,同时更重要的是忽略了高等教育育人的本质,并没有考虑到高等教育对学生终生影响的重要性。

另一种实践影响表现在大学排名对高校内的教师评价具有一定的破坏性。因为严重依赖引文索引的全球大学排名通常以发表在英文期刊的自然科学研究成果为测量对象,较少的涉及以本土语言发表在国内期刊上的艺术、人文社会科学领域内研究成果。因此,大学的理工科教师可能会把人文等非自然科学学科的教师视为拖累他们国际声誉的包袱。以日本大阪大学为例,在2007年的世界大学排名中,该校全球总排名46,生命科学和生物医学排在全球39位、人文艺术专业排在全球180位、社会科学专业排在203位。对于这组数据一般的观察者只会看到各学科排名存在的差异,但这一做法却会扭曲现有的秩序和对大学各个学科的认可。不难想象,面对那些期望提升自身整体国际声誉的机构,学科排名的做法对它们内部各学科教师的科研动力是有着巨大的潜在破坏性[7]。

大学排名不仅是在理论与实践层面主导大学发展,其所带来的另一种消极影响则是大学受困于大学本身的排名位置而得不到发展,因为大学排名已经成为各利益相关者对大学进行投资的参照,一所大学的排名位置已经成为其获得多少资源的关键,排名位置靠后与得不到提升就意味着大学发展要面临更多的困难。造成这一现象的原因有两点:第一,大学声誉是一些大学排名指标体系中重要的一个指标,研究表明声誉与大学排名之间的差异随着时间的推移而变得越来越小[16]。声誉不在是一个独立的指标,排名正在演化成为大学声誉的一部分,通过分析2004、2005、2006三年的THES世界大学排名发现声誉最开始作为大学排名的指标之一是在2004年,这一年的大学排名可以作为一个 “锚定点”,2004年发布的大学排名对2005年的大学声誉评估会产生影响。自此之后,每一年的同行评价都会以之前的大学排名作为参照并被之影响。虽然大学排名机构会做出努力优化其现有的排名模式,但这些改变可能已经不会影响到一所大学的声誉。一旦形成了声誉,如果没有充足的、相反的具体证据,那么新的声誉评估往往很难改变[17]。

第二,大学排名在发展的过程中还受到布迪厄所提出的“惯习”的影响,所谓“惯习”是指一个领域中行动者的习得性、持久性和生成性的倾向系统,或一种用在过去实践中获得的经验指导未来实践的能力体系。这种能力是相对普遍的、潜意识的、抵制变化的。大学排名中的“惯习”是指大学排名的构建在很大程度上建立在先前定义该领域的原则之上并深受其影响。如英国《金融时报》的排名是以现有美国的大学排名作为隐含模型建立的,但是这一排名在评估标准的构建中纳入了新的排名指标,例如对mba、就业能力等的关注。此外,排名中的靠前的高校在未出现大学排名前便具有较强的优势,如哈佛大学、牛津大学、剑桥大学等,他们既有相当强的综合实力,同时又有深厚的历史文化积淀,所以当大学排名出现后这些机构也被优先考虑排名靠前,而后这些机构又在大学排名的发展和合理化中也发挥着重要作用,所以领先的大学不仅成为大学排名中其他高校的模仿的模型,同时又成为大学排名合理化的“帮凶”[18]。

正因为这种“锚定效应”与“惯习”的存在使得综合实力强的大学的排名基本不变,而排名靠后的大学若想要提升其排名实际上是困难重重,又因为随着社会的发展,社会公众越来越看重大学排名,排名得不到提升也就自然会给大学带来诸多的困境。

(四)大学排名对社会的消极影响

与大学排名对大学的积极影响相类似的是,大学排名对社会的消极影响既有对具象的群体的影响,也有对抽象的整体的高等教育的影响。对具体群体的影响表现为一方面是大学排名会影响学生的入学公平以及影响学生就业机会的获得、薪酬多少的发放。

虽然大学排名能够促进大学信息的“透明化”,但是这并不代表大学信息的全面普及,反而在一定程度上意味着一种信息的私有化。因为大学排名作为一种商品,例如《大学指南》和《排名》新闻杂志在美国卖6美元,但是对于低社会地位家庭以及贫困家庭来说,他们是买不起这些杂志的,这意味着这些家庭的学生无法了解到更多的大学信息,显然,这种在获得信息上的不平等会影响同等质量学生进入不同的大学,更深层次地表明大学排名在“侵蚀”教育公平[19]。这种教育不公平还有另一种表现形式,某些大学排名指标体系中包括入学成绩、高中毕业成绩前10%的学生所占比例,所以大学为了提升在这些指标上的得分,会实施各种办法以吸引高质量的学生。美国大学的“提前决定”项目[1]就是这些举措之一,这一项目虽然能够帮助学校竞争到更多学业优异的学生,但是却对低收入家庭的学生有着负面影响,因为如果一名学生在申请大学时一旦选择“提前决定”,那么他被录取后就必须从所有其他学校撤回申请。这意味着他就没有机会比较他可能收到的全部经济资助。因此,大学排名对学生的入学的影响实质上是以精英教育、竞争取代公平、公正,而这显然对社会中的弱势群体是不利的[20]。

其次,大学排名还会对学生的就业以及收入产生影响。这一结论虽然不具有普遍性,但已有研究表明大学排名对美国商学院的毕业生的就业与收入有一定消极影响。美国商学院由于其特殊性,这些学校在US NEWS大学排名和其他大学排名中的位置对公众来说是一个信号,学校或学院排名越高,这些学校或学院的毕业生就越容易进入特定的公司,并进入这些公司的特定职位[21]。根据这一结论,又有一项研究发现,即使雇主认识到排名较低的大学仍会给学生提供良好的教育,但是他们也会向排名靠前的美国商学院的毕业生支付更高的薪水 [22]。由此可见,在教育质量相差并不大的情况下,大学排名实际上却拉大了大学毕业生间的差距,使得原本能力相差无几的学生在就业时因为大学排名而受到不公平的对待,并影响其收入。

另一方面,大学排名对整体的高等教育系统和高等教育结构也会起到一定的不良影响。大学排名的本质是一场角逐,一所高校排名的上升必然意味着另一所高校排名的下降。位置的有限性也意味着“军备竞赛”与“赢家通吃”局面的产生,即精英机构通过不断地获得不成比例的资源而陷入累计优势的不断循环中[23]。显然,这一现象加剧了高等学校间综合实力不平衡的矛盾。因此,从整体的角度出发,这显然是不利于整体的高等教育系统的和谐、有序发展,也不利于高等教育结构的整体优化。

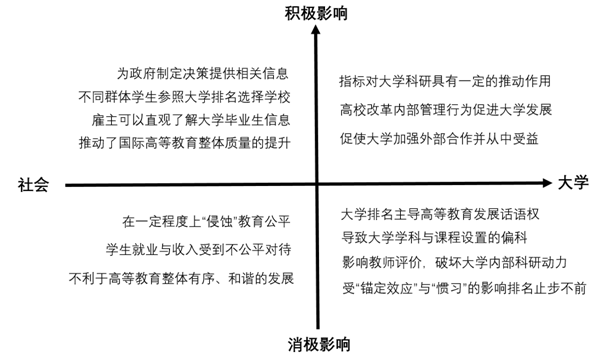

综上所述,大学排名的影响与受众并不是一元的,通过绘制平面化的二维象限可以更加清晰、明确的阐述大学排名所带来的影响,如图1。着眼于高等教育的长远发展,公众与研究者也更需要从理性、多元化的视角去看待大学排名。

图1 二维象限视角下的大学排名影响

四、对大学排名影响的思考

通过以上四个方面的分析,可以清晰、明确的认识到大学排名所带来的正向或者负向的影响,大学排名现在以及将来的发展是不可逆的,而现在需要的是高等教育研究者或大学管理者思考如何将大学排名所带来的负面影响最小化。

首先,无论是对世界一流高校还是国内大学,面对大学排名所带来的影响,其中尤为重要的举措是明确高校自身的发展定位,提高高校内部的资源利用率,实现高校的分类发展、学科特色发展。在分类发展方面,已有较好的案例,如美国的哈佛、耶鲁等知名学府,它们的科研能力非常强,所以都是研究型大学,而奉行博雅教育、以本科教育为主、规模小而精的文理学院则属于教学型大学,这种有着明确分类的高等教育发展模式是值得借鉴的。而在学科特色发展方面就是集中优势建设已有的优质学科,这是我国正在实行的 “双一流”政策的目的之一。因此,结合已有经验,大学在建设过程中必须要明确自身的发展优势,发挥特长,独树一帜,以有效地吸收外部资源,同时避免大学发展同质化等的问题。

其次,还应加强制度建设,完善高等教育制度体系。从世界范围来看,大学排名所带来的竞争已经不是各国高校的角逐,更深层次的是国与国之间高等教育的较量,所以,单纯的高校竞争是不行的,还需要辅之以完善的高等教育制度体系。以我国为例,我国的高等教育即将步入普及化阶段,但高等教育快速发展的同时,制度建设并没有跟上,这就造成了高校的发展依旧过度依赖政府投资,高等教育质量保障不能跟上高等教育发展速度等问题。因此,无论是对发达国家还是发展中国家,高等教育的发展必须要配有完善的制度体系,同时高等教育制度建设与完善是保证高校竞争的重要方面之一。

最后,高校要做到的是提高服务社会的意识与能力。面对大学排名所带来的压力,大学要为学生、准大学生及公众提供更佳及更透明的科研、教学信息,以此提高公众对高校的信心;为基于证据的政策制定提供依据;以及创造更加透明的信息多样性。最终要明确的是大学排名或类似产品其产生的目的是服务于高等教育的发展,而非是左右高等教育的发展。

参考文献

[1]周光礼.高等教育质量评估体系的有效性:中国的问题与对策[J].复旦教育论坛,2012,10(02):10-14.

[2]陈廷柱.二维象限分析法及其在教育研究中的应用[J].教育研究与实验,2012(03):55-59.

[3]别敦荣.大学排名与中国的世界一流大学建设[J].苏州大学学报(教育科学版),2015,3(01):54-64.

[4]张蕾. 从求数量到重质量 评价指标变化显著[N]. 光明日报,2019-11-20(001).

[5] Parloff,Roger.1998.“Who’s Number One? And Who’s Number 52, 91,and 137?” American Lawyer April:5.

[6]Sauder M, Espeland W N. The Discipline of Rankings: Tight Coupling and Organizational Change[J]. American Sociological Review, 2009, 74(1):63-82.

[7]Ishikawa M . University Rankings, Global Models, and Emerging Hegemony[J]. Journal of Studies in International Education, 2009, 13(2):159-173.

[8]Sidhu, R. (2007, July 3-4). Global schoolhouse: Which world in Singapore? Paper presented to Workshop on Transnational Education and Migration in Globalizing Cities, Faculty of Arts and Social Sciences and Asia Research Institute, National University of Singapore.

[9] Oba, J. (2007), “Incorporation of National Universities in Japan”, Asia Pacific Journal of Education, Vol. 27, No. 3, pp. 291-303.

[10]Hazelkorn E. Rankings and the battle for world-class excellence[J]. Journal of Higher Education Policy & Management, 2009, 21(1):4-4.

[11]Hossler D, Foley E M. Reducing the noise in the college choice process: The use of college guidebooks and ratings[J]. New Directions for Institutional Research, 2010, 1995(88):21-30.

[12]Morley L , Eraut M , Aynsley S , et al. Needs of employers and related organisations for information about quality and standards of higher education[J]. Higher Education Funding Council for England, 2006.

[13]Marginson S , Van d W M . To Rank or To Be Ranked: The Impact of Global Rankings in Higher Education[J]. Journal of Studies in International Education, 2007, 11(3-4):306-329.

[14]Foucault M , Sheridan A . Discipline and punish :the birth of the prison[J]. Telos, 1979, 1978(36):169-183.

[15]Morris H . Rankings and the reshaping of higher education: the battle for world class excellence[J]. Studies in Higher Education, 2011, 34(36):557-560.

[16] Bastedo, M. N., & Bowman, N. A. (2010). The U.S. News and World Report college rankings: Modeling institutional effects on organizational reputation. American Journal of Education, 116, 163–184.

[17]Bowman N A , Bastedo M N . Anchoring effects in world university rankings: exploring biases in reputation scores[J]. Higher Education, 2011, 61(4):431-444.

[18]Wedlin L. Going global: Rankings as rhetorical devices to construct an international field of management education[J]. Management Learning, 2011, 42(2): 199-218.

[19] Mcdonough P M , Lising A , Walpole A M , et al. College Rankings: Democratized College Knowledge for Whom?[J]. Research in Higher Education, 1998, 39(5):513-537.

[20]Clarke, Marguerite. The Impact of Higher Education Rankings on Student Access, Choice, and Opportunity[J]. Higher Education in Europe, 2007, 32(1):59-70.

[21]Reese, J. (1998, September). The Brouhaha Over Rankings. Stanford Business. Retrieved September 8, 2006, from

[22]Rindova V P , Williamson I O , Sever P J M . Being Good or Being Known: An Empirical Examination of the Dimensions, Antecedents, and Consequences of Organizational Reputation[J]. The Academy of Management Journal, 2005, 48(6):1033-1049.

[23]Gumport P J. Academic Restructuring: Organizational Change and Institutional Imperatives[J]. Higher Education, 2000, 39(1):67-91.

来源:姜华,吴慕镶.基于二维象限分析法的大学排名影响研究[J].黑龙江高教研究,2020,38(03):1-5.